Que sont les PFAS ?

Les PFAS, ou substances per- et polyfluoroalkylées, sont une famille de plus de 4 000 composés chimiques synthétiques. Ils sont massivement utilisés depuis les années 1950 pour leurs propriétés antiadhésives, imperméables et résistantes à la chaleur.

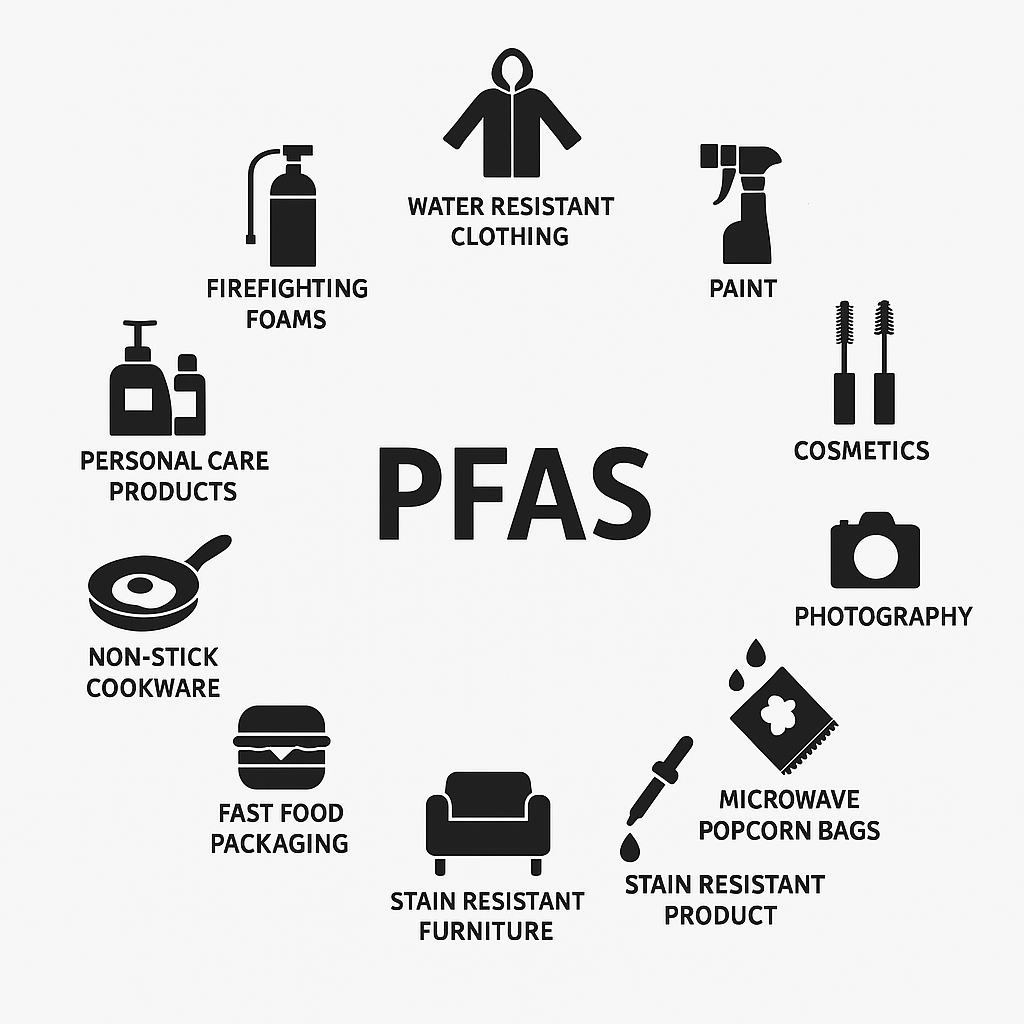

Utilisations courantes des PFAS :

-

Ustensiles antiadhésifs (type Téflon)

-

Emballages alimentaires (papiers gras, fast-foods)

-

Textiles imperméables

-

Cosmétiques

-

Mousse anti-incendie

-

Industrie électronique

Problème : ces molécules sont quasi indestructibles, s’accumulent dans l’environnement et se retrouvent aujourd’hui dans l’eau potable, l’air, les sols, et même dans le sang humain.

Le Dr. Shiwen Li, chercheur financé par le NIEHS, a récemment souligné l’urgence de recherches plus approfondies concernant les PFAS, déclarant : « Les associations significatives identifiées entre les PFAS dans l’eau potable et divers cancers soulignent le besoin urgent de recherches plus complètes. 👉 factor.niehs.nih.gov

De plus, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a indiqué que l’exposition prolongée à certaines PFAS pourrait être liée à des effets sur la santé, tels que la diminution de la réponse immunitaire à la vaccination, la dyslipidémie, la réduction du poids à la naissance et une augmentation du risque de cancer du rein. 👉INSPQ

Ces observations reflètent les préoccupations croissantes de la communauté scientifique concernant les risques sanitaires associés aux PFAS.

PFAS et eau potable : une crise sanitaire silencieuse

Comment les PFAS contaminent-ils l’eau ?

-

Rejets industriels (traitements de surface, plasturgie, textile)

-

Incinération de déchets fluorés

-

Infiltration via les boues d’épuration épandues dans les champs

-

Rétro-contamination des nappes phréatiques et rivières

➡️ Résultat : les PFAS se retrouvent dans les captages d’eau potable, sans que les stations de traitement classiques ne puissent les éliminer efficacement.

Selon l’Anses (2023), 25 à 30 % des échantillons d’eau potable analysés contiennent des PFAS.

Le Monde (2024) révèle que 20 % des Français boivent une eau non conforme aux normes européennes.

Quels sont les effets des PFAS sur la santé ?

Les PFAS sont bioaccumulables et toxiques même à très faible dose. Ils ont une demi-vie dans l’organisme de plusieurs années, ce qui signifie qu’ils s’accumulent progressivement.

Risques sanitaires avérés ou suspectés :

-

Cancers (rein, testicule)

-

Infertilité et troubles hormonaux

-

Perturbation du système immunitaire (réponse vaccinale diminuée)

-

Augmentation du cholestérol

-

Développement anormal du fœtus et de l’enfant

-

Toxicité hépatique et rénale

EFSA (2020) : la dose hebdomadaire tolérable de PFAS est de 4,4 ng/kg/semaine, seuil souvent largement dépassé.

Une pollution mondiale… et locale

On retrouve aujourd’hui des PFAS :

-

Dans 100 % des tests sanguins humains (études européennes)

-

Dans les nappes phréatiques françaises, notamment autour des zones industrielles

-

Dans les rivières, poissons, crustacés et produits agricoles

Des “hotspots PFAS” ont été identifiés à Pierre-Bénite (Rhône), dans le bassin de la Loire, et près de zones militaires utilisant des mousses anti-incendie.

Quelles solutions face aux PFAS dans l’eau ?

Ce qui ne fonctionne pas :

-

Les stations de traitement classiques (filtration, chloration) : inefficaces

-

L’ébullition : inutile

-

Les carafes filtrantes grand public : très peu efficaces

Ce qui peut fonctionner :

-

Filtration par charbon actif haute performance

-

Osmose inverse (dans certains cas)

-

Générateurs d’eau atmosphérique : production hors sol, sans PFAS ni contaminants

PFAS : quelles réponses politiques et réglementaires ?

-

France : loi votée en avril 2024 interdisant certains PFAS à partir de 2026

-

UE : projet d’interdiction globale des PFAS non essentiels

-

Procès en cours contre Arkema, Chemours, 3M… pour pollution de l’eau

Mais la régulation reste lente, et la remédiation environnementale coûteuse et complexe.

Conclusion : une prise de conscience vitale

Les PFAS représentent un défi sanitaire, environnemental et juridique sans précédent. Leur présence dans l’eau potable, invisible à l’œil nu, mais omniprésente dans nos organismes, exige des mesures urgentes, une meilleure information du public, et des solutions alternatives pour garantir un accès à une eau réellement saine.